A due anni dalla fine della missione Galileo, le analisi dei dati continuano a stupire. E’ il turno di Amalthea, che probabilmente, costringerà gli scienziati a rivedere le teorie di formazione dei proto-satelliti…

Sono ormai passati due anni da quando la missione della Galileo è terminata con l’inabissamento della navicella tra le coltri di Giove, ma ancora gli scienziati sono alle prese con l’analisi dei dati inviati durante la sua vita operativa. Su Science (308, 1291; 2005) sono stati pubblicati i risultati dell’analisi dettagliata dei dati inviati a Terra dalla Galileo in occasione del passaggio ravvicinato (a soli 244 km dalla superficie !) di Amalthea avvenuto il 5 novembre 2002.

Amalthea è il primo satellite di Giove scoperto dopo i quattro medicei rivelati da Galileo; il suo ritrovamento, nel 1892, si deve a Bamard, che utilizzò rifrattore di 36 pollici del Lick Observatory. La piccola luna, che orbita sul piano equatoriale a 110.000 km dal pianeta, ha una forma elongata, con l’asse maggiore che punta in direzione di Giove. La sua rotazione, come quella dei quattro satelliti galileiani, è sincrona: essa, cioè, compie una rivoluzione completa intorno a Giove nello stesso tempo che impiega a ruotare su se stessa, rivolgendo quindi al pianeta sempre lo stesso emisfero; inoltre, l’orbita è circolare. Tutti questi dati, cioè l’orbita circolare, sul piano equatoriale e il sincronismo tra rotazione e rivoluzione, sono sintomi di un equilibrio realizzatosi nel tempo, per cui Bamard concluse che Amalthea fosse un satellite di Giove formatosi anticamente, insieme al pianeta e nella stessa regione in cui ora lo si ritrova.

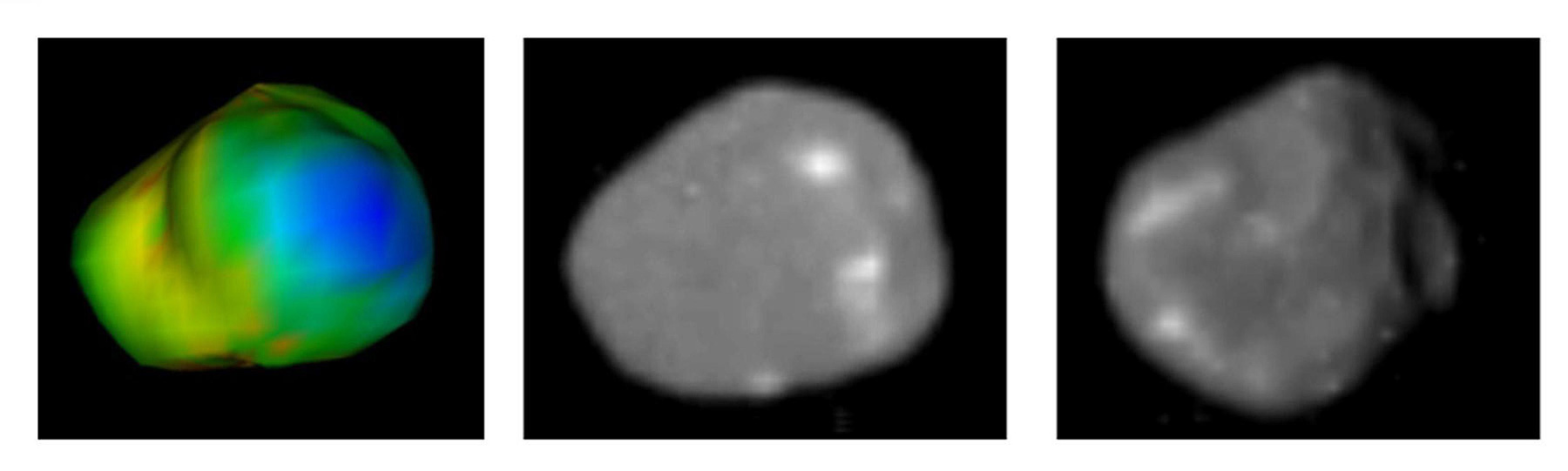

L’immagine a sinistra mostra le velocità di fuga (blu, velocità di fuga più bassa, circa 1 m/s; rosso, velocità di fuga più alta, circa 90 m/s) su un modello computerizzato di Amalthea dallo stesso punto di vista dell’immagine della Voyager (pannello centrale).

L’immagine centrale è un mosaico composto da immagini della Galileo e della Voyager, e mostra Amalthea dal lato opposto a Giove. L’area visibile è di circa 150 chilometri di larghezza.

Sulla destra, un’immagine della Galileo di Amalthea con i punti luminosi sull’estremità di Amalthea visti dal lato principale del satellite. Qui il Sole è a sinistra ed è visibile la topografia (le ombre), come il cratere da impatto a destra.

Nell’occasione del flyby della Galileo non furono fatte riprese fotografiche del satellite, ma ne venne calcolata la massa misurando l’attrazione esercitata sulla navicella, massa che risultò pari a 2,08 ± 0,15 x l0^18 kg. Per calcolare la densità media, pari al rapporto tra la massa e il volume, si aveva bisogno di conoscere le dimensioni del satellite: utilizzando immagini realizzate dalle due Voyager nel 1979 e alcune immagini della Galileo del 1996 e 1997, si è ricavato un volume di 2,43 ± 0,22 x 10^6 km3. Da qui la sorpresa: la densità del satellite, 857 ± 99 kg/m3, è inferiore a quella dell’acqua. Se riempissimo d’acqua una bacinella sufficientemente grande e vi ponessimo dentro Amalthea, il satellite galleggerebbe…

Una densità inferiore a quella dell’acqua non è proprio un caso raro nel Sistema Solare: molti dei corpi di origine cometaria hanno densità medie così basse, e persino Saturno galleggerebbe se posto in quella bacinella… La vera sorpresa sta nel fatto che un valore della densità così basso comporta certe conseguenze sulla struttura interna del satellite e costringe a rivedere le conclusioni di Barnard.

Analizzando diversi corpi del sistema solare si è osservato che c’è un valore del volume, pari a circa 10 milioni di km3 che rappresenta una sorta di spartiacque: satelliti e asteroidi con un volume minore di tale valore riescono agevolmente a mantenere una forma irregolare, mentre gli oggetti con volume maggiore sono sferici. Ciò dipende essenzialmente dalla pressione che viene esercitata all’interno del satellite dalla massa sovrastante, che con l’aumentare del volume raggiunge valori tali da portare l’oggetto ad assumere la forma soggetta a minor stress, appunto quella sferica.

Amalthea ha un volume inferiore ai fatidici 10^7 km3 e tale valore, insieme a quello della densità, porta a ritenere che le pressioni interne siano molto minori persino di quelle capaci di deformare il ghiaccio (la migliore dimostrazione di ciò è che Amalthea ha la forma di una patata di 135 x 84 x 75 km). Da ciò deriva che Amalthea è probabilmente costituito per la maggior parte da materiali a bassa densità (ghiaccio d’acqua) e che ha un grado di porosità molto elevato, il che porta inevitabilmente a rivedere le conclusioni di Barnard, in quanto i modelli di formazione di Giove e dei suoi satelliti forniscono, per la posizione in cui si trova ora Amalthea, una temperatura troppo alta per giustificare una composizione in cui sia preponderante il ghiaccio d’acqua.

Le possibili ipotesi alternative sono diverse. Amalthea potrebbe essersi formato dopo i satelliti medicei, quando la temperatura della nebulosa proto-gioviana era diminuita, oppure in una regione ben oltre l’orbita di Europa, da dove sarebbe stato poi trasportato da qualche processo dinamico in un’orbita più bassa.

Le considerazioni che scaturiscono da questo lavoro ben si accordano con una pubblicazione della fine dello scorso anno a firma di Naruhisa Takato del National Astronomical Observatory del Giappone, nel quale si poneva l’accento sulle somiglianze tra Amalthea e le regioni non ricoperte dai ghiacci di Callisto, il più distante da Giove dei satelliti medicei, e sull’analogia dello spettro del satellite con quello di alcuni asteroidi, concludendo che Amalthea potrebbe essere un residuo del materiale occorso alla formazione delle quattro lune galileiane, una sorta di “satellitesimale”, come lo definisce l’autore del lavoro.

In ogni caso, questi studi mostrano quanto ancora sia lacunosa la nostra conoscenza dei processi di formazione dei satelliti nelle nubi protoplanetarie, e costringono gli scienziati a correggere, se non a rivedere in toto, i modelli ad essi relativi.

(Piter Cardone – Pubblicato su “Le Stelle”, n. 34, novembre 2005, pag. 15-16)